Qui n’a jamais ruminé une conversation passée pendant plusieurs jours ou ressassé une situation inconfortable avant d’aller se coucher en se demandant ce qu’on aurait pu faire de différent ? « Il faut arrêter d’y penser » nous dit-on avec sûrement beaucoup de bienveillance. Plus facile à dire qu’à faire !

Car si nous résistons à lâcher réellement prise, c’est bien parce que nous ne savons pas vraiment sur quoi nous devons lâcher, encore moins à quel moment.

Dans cet article, je décortique le lâcher-prise avec vous : ce qu’il est, ce qu’il n’est pas, pourquoi c’est si difficile de lâcher-prise, les conséquences, mais aussi les bénéfices. Car le lâcher-prise est avant tout un acte libérateur qui permet d’être aligné avec ses besoins.

Au programme dans cet article :

- Comprendre le lâcher-prise

- Pourquoi c’est si difficile de lâcher-prise

- Désir ou besoin, la vraie clé du lâcher-prise

- Lâcher-prise, oui mais quand ?

- Ce qui se passe lorsqu’on ne lâche pas prise

- Les bénéfices du lâcher-prise

1. Comprendre le lâcher-prise

Lorsque j’aborde la question du lâcher-prise en séance de coaching, j’entends souvent les mêmes terminologies revenir : ne plus y penser, abandonner, se soumettre. On y perçoit une forme de renoncement, voire de sacrifice. En plus de paraître impossible, lâcher-prise n’a donc rien de bien réjouissant sur le papier.

Pourtant, le lâcher-prise ne veut pas dire se résigner. Il s’agit d’appréhender ce sur quoi on a la main et d’être conscient des limites de notre champ d’action. De fait, cela implique bien de renoncer à quelque chose : notre besoin de tout contrôler (et plus globalement, de tout comprendre et d’avoir toujours raison).

Mais croyez-moi, c’est finalement un acte libérateur.

Pour le comprendre, il est important de savoir que l’origine du besoin de contrôle est quasiment toujours la peur. Lorsque nous appréhendons une situation, que nous en avons peur, nous avons tendance à vouloir anticiper et imaginer tous les scénarios pour nous rassurer. En effet, le cerveau n’aime pas beaucoup l’inconnu car il va y chercher spontanément un danger potentiel afin de garantir notre survie. Or, s’il y a danger, il y a peur et s’il y a peur, il y a un besoin de sécurité.

Le contrôle nous semble alors être la meilleure option. On se dit “Je balise tout ce qui pourrait arriver, ainsi je maîtrise la situation”. C’est un mécanisme de défense tout à fait naturel mais peu efficace, malheureusement, car tout ne se contrôle pas … Et vous l’avez peut-être déjà remarqué chez vous ou chez les Autres mais cette volonté de contrôle induit souvent une forme de rigidité. Or, la plus grande sécurité repose sur le fait d’avoir confiance dans nos capacités à faire face à tout ce qui pourrait arriver. La sérénité est donc intimement liée non pas à la capacité de tout contrôler mais bien à la confiance en soi.

Pour l’illustrer, j’aime bien faire le parallèle avec la conduite. L’enjeu du conducteur est de maîtriser son véhicule – ce sur quoi il a la main – pour savoir comment réagir en cas d’événement inattendu sur les routes connues comme inconnues : une personne qui traverse, des travaux sur la route ou une déviation sur son itinéraire initial par exemple. À aucun moment, le conducteur n’a appris à contrôler toutes les routes du monde – les limites de son champ d’action. Pourtant, il est assez en confiance pour conduire car, je vous le rappelle, il maîtrise son véhicule. Il peut donc faire face à ce qui va peut-être lui arriver sur son chemin.

Avant de s’aventurer, vous n’avez pas besoin de tout baliser en amont. L’important est d’identifier vos ressources personnelles pour faire face, de savoir demander de l’aide lorsque la situation est trop compliquée, d’apprendre à gérer vos émotions pour ne pas les subir, de développer un amour-propre suffisant pour ne pas vous sentir vulnérable vis-à-vis du regard des Autres… Ainsi, vous maîtrisez votre véhicule – vous-même, en l’occurrence –, vous pouvez alors avancer sereinement et avec le sourire !

Avec le lâcher-prise, c’est pareil.

Reprenons l’histoire de notre conducteur. Il avait imaginé que la suite de la route était un virage à droite. Or, il s’agit finalement d’un virage à gauche – c’est un événement inattendu qui dépasse son champ d’action. Le conducteur pourrait persister en se disant qu’il avait prévu qu’il fallait tourner à droite. S’il décide de continuer dans la mauvaise direction, il risque l’accident. Le conducteur peut aussi faire preuve de lâcher-prise et de flexibilité, en choisissant d’emprunter une autre route de tourner à gauche. Ainsi, il continue d’avancer en sécurité. Et qui sait, il pourrait y avoir une bonne surprise sur ce nouvel itinéraire !

Vivre, c’est bien s’aventurer sur des routes que nous ne connaissons pas à l’avance, mais pour que cela se fasse de manière fluide, le lâcher-prise et la confiance en soi seront deux valeurs sûres.

Certains d’entre nous pensent que s’accrocher nous rend forts ; mais parfois c’est lâcher-prise.

— Hermann Hesse

romancier, poète, peintre et essayiste allemand

La psychologue spécialisée en psychologie positive Cécile Neuville identifie 4 niveaux de lâcher-prise : mental (pour se libérer des pensées négatives et des croyances limitantes), émotionnel (pour maîtriser les émotions dites « négatives »), relationnel (pour se défaire du regard des Autres) et temporel (pour se concentrer sur le présent).

Loin d’être une décision passive voire subie, lâcher-prise résulte de notre faculté à accepter les faits et nous adapter aux changements. Ainsi, nous sommes en mesure de prendre de la distance avec ce qui nous fait mal, nous tourmente, nous empêche d’avancer pour mieux agir ensuite dans le sens de nos besoins.

2. Pourquoi c’est si difficile de lâcher-prise ?

Lâcher-prise peut sembler contre-intuitif et même vertigineux. Pour la simple et bonne raison que nous avons l’impression de sacrifier beaucoup de choses en cours de route : le contrôle ou la compréhension d’une situation, l’envie d’avoir toujours raison ou encore la remise en question d’injonctions avec lesquelles nous avons grandi, voire sur lesquelles nous nous sommes construit(e)s.

Renoncer à l’envie de tout contrôler

Tout d’abord, le lâcher-prise implique de renoncer à tout contrôler. Il faut dire que la société nous conditionne particulièrement : alors qu’elle valorise le contrôle et la performance, lâcher-prise peut sembler être un échec. Dès que nous ne pouvons anticiper l’inconnu, cela peut être particulièrement inconfortable, voire angoissant. Nous nous sentons impuissants, nous avons peur d’avoir peur et notre besoin naturel de sécurité est mis à mal.

Renoncer à l’envie de tout comprendre

De plus, lâcher-prise implique parfois de ne pas tout comprendre. J’entends souvent en séance « Mais je ne comprends pas » lorsqu’il y a un sujet de lâcher-prise. Là encore, certains biais cognitifs encouragent cette quête absolue de la vérité. En effet, la compréhension aide notre cerveau à accepter. Nous l’avons tous déjà plus ou moins constaté, nous acceptons plus facilement une situation que l’on comprend ; cela bloque un peu plus lorsque nous ne la comprenons pas. En réalité, l’intérêt n’est pas toujours de tout comprendre mais bien d’accepter la réalité.

Renoncer à l’envie d’avoir toujours raison

Par ailleurs, la vérité (je dirais même les vérités) n’est pas ce qu’il y a de plus important. La sérénité, la paix intérieure et le maintien des relations humaines le sont tout autant. Ne pas être d’accord et avoir des points de vue ou avis différents font partie du quotidien. L’enjeu n’est donc pas nécessairement de rétablir sa vérité ou de dépenser toute son énergie à essayer de nous mettre d’accord – ce qui n’arrivera d’ailleurs peut-être jamais et ce n’est pas grave – mais de se concentrer sur les solutions pour fonctionner ensemble avec nos différences.

Remettre en question les injonctions de notre enfance

Enfin, nous résistons aussi à lâcher-prise car les injonctions – notre éducation, la société, les Autres – nous disent qu’il faut persister coûte que coûte, que c’est de cette manière qu’une « bonne » personne doit agir. Le plus souvent, nous n’avons même pas conscience de cette résistance au lâcher-prise tant ces injonctions sont en nous depuis toujours. Il faut donc apprendre à se détacher du regard des Autres, avant de pouvoir réellement lâcher-prise c’est-à-dire se libérer.

💡 Les drivers de motivation, ou comment comprendre les injonctions qui nous poussent à agir malgré nous

Alors que je discutais avec une amie de cet article que je souhaitais écrire sur le lâcher-prise, celle-ci m’a parlé d’un exercice qu’elle avait mené avec sa coach en développement personnel et qui l’a beaucoup aidé à comprendre son fonctionnement. Il s’agit des drivers de motivation.

En y regardant de plus près, je comprends tout à fait pourquoi cela lui a parlé ! Développé par le psychologue américain Taibi Kahler, le concept de drivers s’appuie sur les injonctions que nous avons entendues de manière répétée lors de notre enfance, par nos parents ou des personnes qui ont participé à notre éducation, et qui ont influencé inconsciemment notre comportement afin d’obtenir la reconnaissance des Autres.

Il existe 5 drivers de motivation : sois fort(e), fais des efforts, dépêche-toi, fais plaisir et sois parfait(e). Chacun d’entre nous en a un ou deux dominants. Ils ne sont ni bons, ni mauvais et peuvent être de véritables alliés pour développer nos qualités… jusqu’à une certaine limite. Dès lors que notre vie est régie uniquement par ces comportements, nos drivers dévoilent nos fragilités, au détriment parfois du respect de nous-mêmes et de notre amour-propre. Dans ce cas, ce n’est plus un driver « motivant » mais « limitant » voire « cassant ».

Le lâcher-prise va être un excellent moyen pour y remédier :

– Sois fort(e) :

Accepter de ressentir des émotions, considérer ses faiblesses, apprendre à demander de l’aide, développer son empathie…

– Fais des efforts :

Accepter de se détendre, apprendre à déculpabiliser, arrêter de compliquer (ou se compliquer) les choses, profiter des « plaisirs simples »…

– Dépêche-toi :

Apprendre à prendre son temps et ne pas se précipiter, devenir mono tâche pour ne pas s’éparpiller, expliquer les choses…

– Fais plaisir :

Apprendre à dire non, affirmer ses envies, faire confiance à son intuition, se détacher du regard des Autres…

– Sois parfait(e) :

Se donner le droit à l’erreur, ne pas toujours faire mieux ou plus, accepter qui on est, apprendre à déléguer, accepter la critique…

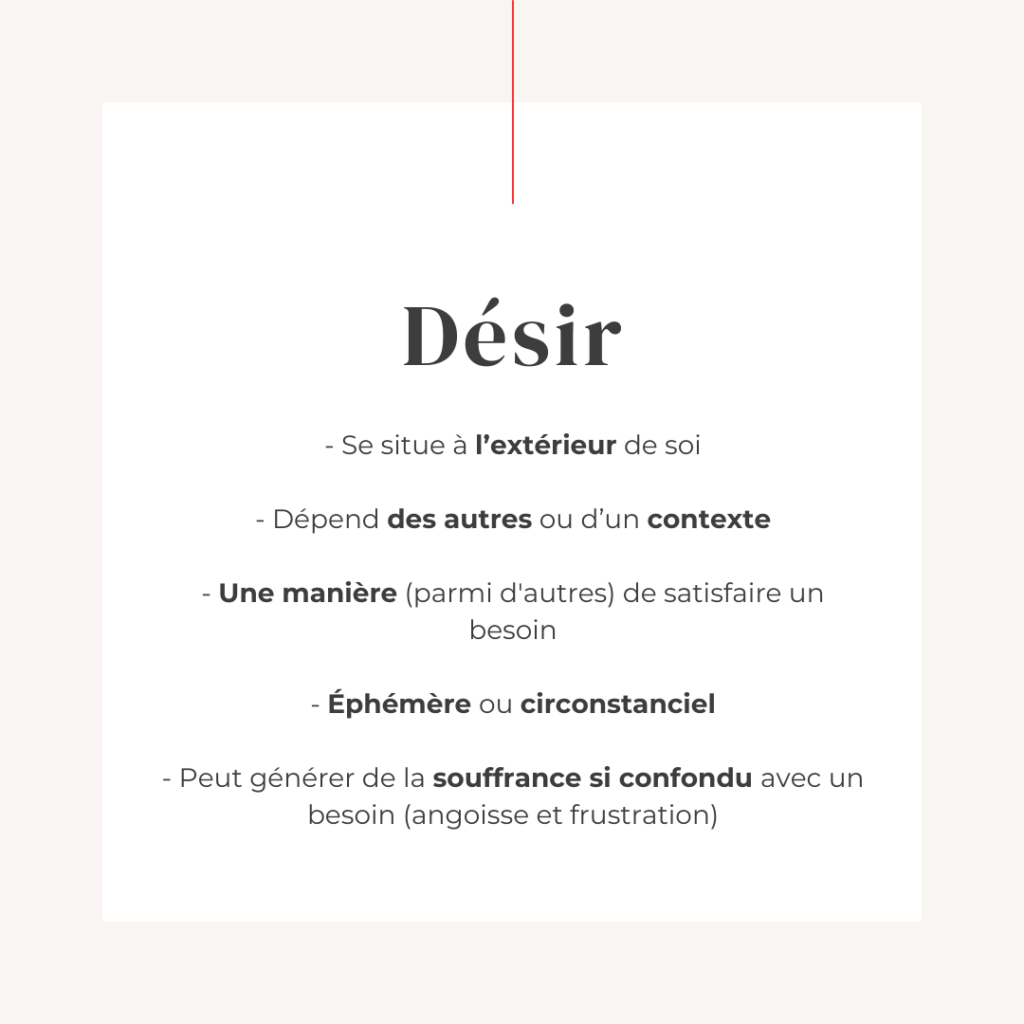

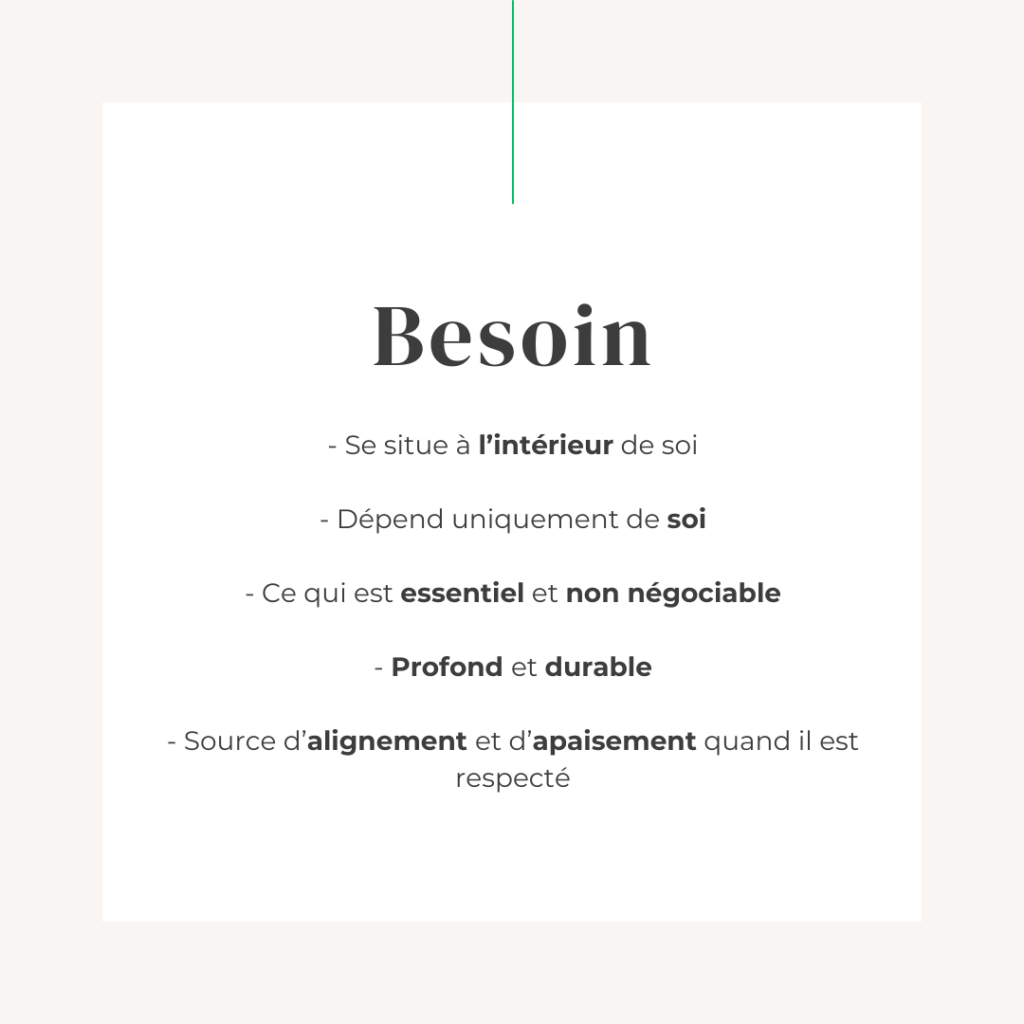

Vous l’aurez remarqué, il peut être donc très difficile de lâcher-prise car nous touchons aux fondements de notre personnalité et de nos comportements acquis. Nous pensons souvent que nous avons “besoin” de tout contrôler, de tout comprendre et d’être parfait(e) mais c’est faux, ce ne sont pas des besoins mais des désirs. Et c’est souvent la confusion entre ces deux notions qui nous posent problème dans le quotidien pour reconnaître sur quoi lâcher-prise.

3. Désir ou besoin, la vrai clé du lâcher-prise

S’il y a bien un apprentissage qui permet de lever les freins au lâcher-prise, c’est celui de la distinction entre le désir et le besoin.

Pour ce faire, je vous propose un rapide exercice de projection.

Imaginez que vous soyez en réunion, vous avez très soif. À la fin de cette réunion, vous sortez de la salle et vous voyez une bouteille d’eau posée sur un bureau. Malheureusement, un collègue s’empare de cette bouteille d’eau avant vous. La situation est douloureuse : l’objet de votre désir vient de vous être enlevé. Deux choix s’offrent à vous : vous mettez en place un mécanisme de protection et/ou de défense – en fulminant sur ce dit collègue par exemple – ou vous prenez votre responsabilité et assouvissez votre besoin en priorité – celui de s’hydrater car, pour rappel, vous avez très soif. Comment allez-vous réagir ?

Cet exemple illustre parfaitement la distinction entre le désir et le besoin : vous avez le désir de boire l’eau de CETTE bouteille mais votre besoin est en réalité de vous hydrater.

De manière générale, on ne nous a pas appris à distinguer ces deux notions. Certaines éducations toxiques vont parfois jusqu’à « écraser » celle de besoin. Nous commençons à les confondre et avons tendance à focaliser notre attention sur ce que nous désirons – l’eau de cette bouteille. Nous nous y accrochons alors que ce désir se situe à l’extérieur de nous. Sa réalisation ne dépend donc pas uniquement de nous ; le risque de frustration est de fait particulièrement élevé.

Or, le désir est UNE façon de satisfaire un besoin. Mais, il y en a plein d’autres.

Si vous faites face à la réalité telle qu’elle est – cette bouteille d’eau que vous ne pouvez pas avoir –, vous pouvez prendre la responsabilité d’écouter ce qui est à l’intérieur de vous, ce qui est personnel et viscéral : votre besoin de vous hydrater. L’assouvir dépend entièrement de vous. En faisant appel à votre créativité, vous trouverez un autre moyen de répondre à votre besoin pour ne pas rester coincé(e) dans un tunnel qui ne voit que par cette bouteille d’eau précisément. Ainsi, vous « lâchez » sur la satisfaction du désir mais jamais, au grand jamais, sur la satisfaction d’un besoin – qui lui est non négociable.

Loin de moi l’idée de vous dire d’abandonner vos désirs – ce sont des élans de vie indispensables. Par contre, il faut apprendre à considérer un désir pour ce que c’est : une manière de satisfaire un besoin. Si celle-ci ne fonctionne pas, ce n’est pas grave. Plus vite vous lâcherez, plus vite vous chercherez une autre solution et vous avancerez sans vous abîmer ou vous blesser.

Cette confusion entre désir et besoin rend parfois difficile la mise en place du lâcher-prise. En apprenant à régulièrement vous poser la question « Ce à quoi je m’accroche est-il un désir ou un besoin ? », vous identifierez de plus en plus facilement où lâcher et où persister.

Et rappelez-vous : vous ne vous résignez jamais si vous ne lâchez pas vos besoins.

4. Lâcher-prise, oui mais quand ?

Dès que l’on s’accroche, que l’on résiste, c’est souvent par manque de compréhension : on ne sait pas ce que l’on doit lâcher et ni même à quel moment. Nous l’avons évoqué plus haut, le lâcher-prise est notre capacité à faire face à la réalité et à comprendre notre champ d’action. Autrement dit, c’est reconnaître que l’on s’accroche à quelque chose qui ne dépend pas (ou plus) de nous.

Et le corps ne s’y trompe pas. Quand on s’accroche trop fort, on le sent : tensions musculaires, mâchoire crispée, respiration bloquée… Le corps résiste avec nous. Lâcher-prise devient alors un acte émancipateur aussi bien sur le plan psychologique que physique, un apaisement global qui redonne de l’espace et de la clarté.

Concrètement, il s’agit d’apprendre à reconnaître les signaux émotionnels et identifier une situation qui nous fait mal :

- Lorsque l’on s’attache à ce qui n’a plus lieu d’être

- Lorsque l’on s’empêche d’évoluer et d’avancer

- Lorsque l’on se tourmente inutilement

- Lorsque l’on s’emprisonne

- Lorsque l’on s’encombre

- Lorsque l’on souffre

5. Ce qui se passe lorsqu’on ne lâche pas prise

Nous l’avons vu précédemment : le lâcher-prise est une affaire de champ d’action.

Dans son développement psychique, l’enfant commence sa vie en pensant qu’il est tout-puissant et que tout est lui. En grandissant, il intègre au fur et à mesure qu’il n’est pas le monde, et donc qu’il ne peut pas agir sur tout ce qui l’entoure. C’est ainsi que la gestion de la frustration entre notamment dans notre vie. Cet apprentissage permet à l’adulte, qu’il sera plus tard, d’accepter ce sur quoi il peut ou pas agir, de la manière la plus fluide possible. C’est également durant l’enfance que nous apprenons à nous familiariser avec la gestion des émotions, comme la colère intimement liée au registre de la frustration. Même si cela peut parfois être douloureux.

Lorsque nous ne lâchons pas prise, nous accumulons les frustrations en voulant agir sur ce sur quoi nous n’avons pas la main : le passé (nous ne pouvons pas revenir dessus), sur le futur (nous ne pouvons pas tout anticiper), sur l’Autre (nous ne pouvons pas le changer). Si l’apprentissage de la frustration ne s’est pas fait de manière limpide durant l’enfance, il peut être compliqué de lâcher-prise ensuite.

Et cela nous expose nécessairement à de la fatigue mentale, du stress, de l’anxiété. Nous emmagasinons les douleurs, au risque d’exploser comme une cocotte-minute. Dans le monde professionnel, nous retrouvons souvent le sujet du lâcher-prise chez des profils managériaux qui ont une tendance au micro-management : on repasse derrière ses équipes, on fait à leur place. Une telle surcharge de travail peut mener vers un burn-out des uns comme des autres (le manager peut craquer mais également faire craquer ses équipes).

De plus, en ne « lâchant » pas, nous nous retrouvons bloqués dans l’action : la prise de décision devient difficile, nous avons des difficultés à avancer pour s’aligner avec nos besoins profonds.

Dans notre quête du contrôle et de la vérité absolue, nos relations avec l’Autre peuvent être mises à mal. Au-delà des conflits, nous pouvons nous retrouver très seuls quand nous voulons avoir raison à tout prix par exemple.

🔦 Mettre le projecteur à l’intérieur

Nous l’avons vu lors de notre exercice de projection avec la bouteille d’eau. Face à une situation où nous y gagnerions à lâcher-prise, nous avons tendance à mettre en place des mécanismes de protection et/ou de défense : sidération, fuite, manipulation, ou attaque.

Dans ce dernier cas, nous blâmons l’Autre – le déclencheur – avant même de comprendre l’impact sur nos besoins.

Or, quand quelque chose nous « gratte », il faut apprendre à regarder en priorité à l’intérieur pour identifier la cause de la douleur avant de réparer.

Imaginez que vous ayez un dégât des eaux dû à une toiture abîmée. Est-ce que vous allez plutôt blâmer le déclencheur – la météo – ou identifier la cause pour mieux la réparer – la toiture abîmée ? Dès lors que vous identifiez une situation qui « fait mal », c’est une opportunité de comprendre pourquoi elle résonne en vous, et de travailler le problème à la source. Ainsi, si la météo se gâte de nouveau dans quelques temps, vous n’aurez aucun risque d’avoir de l’eau à l’intérieur. Rappelez-vous toujours que s’il y a une fuite à l’intérieur c’est qu’une tuile mérite d’être réparée.

6. Les bénéfices du lâcher-prise

Vous commencez à le comprendre : je suis convaincue que le lâcher-prise est un acte libérateur qui nous permet de rester aligné(e), avant tout, avec nos besoins. Parfois, c’est même un acte bien plus puissant que se défendre ou s’accrocher. Il vous permet de bénéficier d’effets positifs sur le corps et l’esprit :

✓ Se débarrasser des injonctions culpabilisantes, apprendre à se connaître et s’écouter

✓ Adopter une position plus détachée face un problème pour trouver les solutions

✓ Dédier son énergie à des choses sur lesquelles nous pouvons réellement agir

✓ Relativiser et se focaliser sur les aspects positifs, développer l’optimisme

✓ Être ouvert(e) à la nouveauté, à l’imprévu, développer la flexibilité

✓ Être plus spontané(e) et profiter du moment présent

✓ Retrouver le calme, la paix intérieure, la sérénité

✓ Renforcer sa confiance en soi et en les Autres

✓ S’adapter aux changements

✓ Réduire le stress

Vous l’aurez compris : le lâcher-prise n’est pas une fuite. C’est un acte de courage, de responsabilité et d’intelligence. Il permet de se réaligner avec soi-même et d’agir avec plus de justesse.

Apprendre à lâcher-prise est un vaste sujet, que nous ne pouvons réduire à de simples méthodologies et exercices pratiques. C’est un chemin : balayez les injonctions à « ne plus y penser », foutez-vous la paix (si vous me le permettez) et commencez petit, mais commencez. Et n’hésitez pas à vous faire accompagner pour travailler sur votre capacité à faire face et vos croyances limitantes.

Bibliographie : Pour continuer à nourrir votre réflexion, voici une sélection de livres :

- Le Pouvoir du moment présent, d’Eckhart Tolle

- La Méthode Foutez-vous la paix, de Fabrice Midal

- Les Quatre Accords Toltèques, de Don Miguel Ruiz

- L’art subtil de s’en foutre, de Mark Manson

- Apprendre à lâcher-prise, de Cécile Neuville

- Méditer jour après jour, de Christophe André

👉 N’oubliez pas qu’en France le prix des livres est fixé par la loi : il sera identique quel que soit le lieu d’achat. Alors, autant privilégier vos libraires.